El II Domingo del Tiempo Ordinario nos sitúa ante una de las proclamaciones más densas y decisivas del Evangelio: la identidad de Jesús. No aparece aún predicando ni realizando signos, sino manifestándose a través del testimonio de Juan Bautista, que señala con claridad quién es y cuál es su misión.

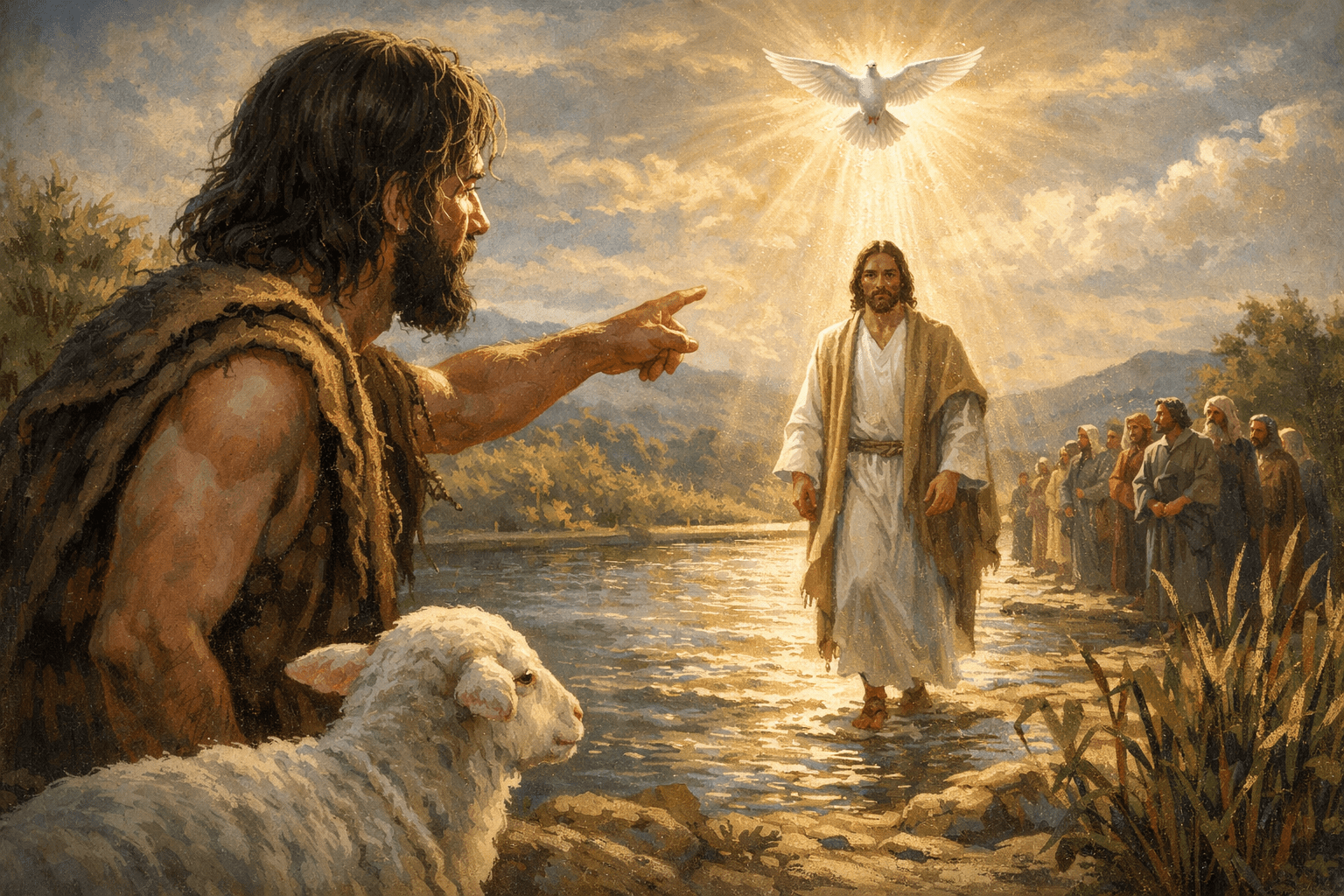

Juan ve a Jesús venir hacia él y proclama: “Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo”. No es una expresión casual. En ella resuenan la Pascua de Israel y las palabras del profeta Isaías sobre el Siervo del Señor. Jesús es presentado como aquel que carga con el pecado, no solo de un pueblo concreto, sino de toda la humanidad. Desde el inicio, el Evangelio deja claro que la salvación que trae Jesús es universal, tal como anunciaba la primera lectura: Dios lo hace “luz de las naciones” para que su salvación alcance a todos.

El papel de Juan Bautista es el del auténtico testigo. Insiste en que no conocía a Jesús por sí mismo, sino porque Dios se lo ha revelado. Esto es importante: la fe no nace del conocimiento humano, sino de la acción de Dios que se da a conocer. Juan reconoce a Jesús porque ha visto al Espíritu descender sobre él y permanecer. Ese gesto sencillo y profundo revela que Jesús es el elegido, el que bautiza con Espíritu Santo, el Hijo de Dios.

El contraste entre el bautismo de Juan y el de Jesús ayuda a comprender mejor la novedad cristiana. Juan ofrece un bautismo de agua, signo de conversión y preparación. Jesús, en cambio, comunica el Espíritu, es decir, la vida misma de Dios. No se trata solo de cambiar de conducta, sino de recibir una vida nueva que transforma desde dentro.

La segunda lectura, con el saludo de san Pablo a los corintios, nos recuerda que esta revelación no es algo lejano o teórico. Jesús reúne un pueblo, una comunidad llamada a vivir de la gracia y de la paz que vienen de Dios. La fe en Cristo crea vínculos, sostiene la vida cristiana y orienta el camino cotidiano de los creyentes.

El salmo pone en nuestros labios la respuesta adecuada: “Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad”. Reconocer a Jesús como el Cordero de Dios implica acoger su presencia y disponerse a seguirlo. No basta con señalarlo, como hizo Juan; es necesario escucharle y dejarse conducir por él.

Este domingo nos invita a volver a lo esencial: mirar a Cristo y reconocer en él al Hijo de Dios que quita el pecado del mundo. Desde esa mirada nace la fe auténtica y el compromiso humilde de dar testimonio, no de nosotros mismos, sino de aquel que es la verdadera luz y salvación para todos.

Delegación Diocesana para los Medios de Comunicación Sociales y Oficina de Prensa